Cohesión en la diversidad

La reconciliación efectuada por Dios en Cristo encuentra expresión histórica permanente en la Iglesia. Ella es el centro de irradiación de la unión de los hombres con Dios y de la unidad entre ellos, que va afirmándose gradualmente en el tiempo.

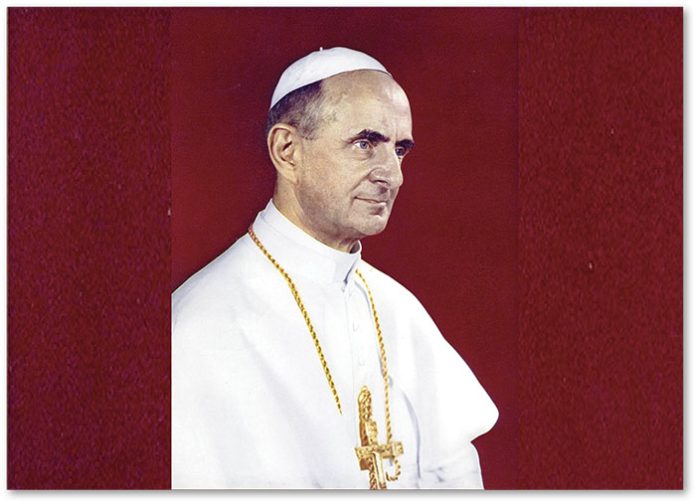

San Pablo VI

Retrato oficial de Pablo VI, tomado a principios de la década de 1960

La Iglesia ha sido consciente, desde sus orígenes, de la transformación efectuada por la obra redentora de Cristo, y ha proclamado este gozoso anuncio: que, por ella, el mundo se ha convertido en una realidad radicalmente nueva (cf. 2 Cor 5, 17), en la cual los hombres han redescubierto a Dios y la esperanza (cf. Ef 2, 12), y desde entonces fueron hechos partícipes de la gloria de Dios «por medio de Nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación» (Rom 5, 11).

Tal novedad se debe exclusivamente a la iniciativa misericordiosa de Dios (cf. 2 Cor 5, 18-20; Col 1, 20-22); ésta viene en ayuda del hombre que, alejado de Él por su propia culpa, ya no podía encontrar la paz con su Creador. Dicha iniciativa de Dios, además, se materializó gracias a una intervención directamente divina. De hecho, no se limitó a perdonarnos simplemente, ni se valió de un hombre corriente como intermediario entre Él y nosotros, sino que constituyó a su «Hijo unigénito como intercesor de paz»:1 «Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él» (2 Cor 5, 21). De hecho, Cristo, al morir por nosotros «canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros; la quitó de en medio, clavándola en la cruz» (Col 2, 14); y, por medio de la cruz, nos reconcilió con Dios, «dando muerte, en Él, a la hostilidad» (Ef 2, 16).

La Santa Iglesia es el sacramento de la reconciliación

La reconciliación efectuada por Dios en Cristo crucificado se inscribe en la Historia del mundo, que ahora cuenta entre sus irreversibles componentes el acontecimiento de que Dios se hizo hombre y murió para salvarlo. Pero encuentra permanentemente su expresión histórica en el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, en la cual el Hijo de Dios congrega a «sus hermanos de todos los pueblos»;2 y, como su cabeza (cf. Col 1, 18), es el principio de autoridad y de acción que la constituye sobre la tierra cual «mundo reconciliado».3

Siendo la Iglesia el Cuerpo de Cristo y Cristo el «Salvador del Cuerpo» (Ef 5, 23), todos, para ser dignos miembros de este Cuerpo, deben, por fidelidad a su compromiso de cristianos, contribuir a mantenerlo en su naturaleza original como comunidad de personas reconciliadas, procedente de Cristo, nuestra paz (cf. Ef 2, 14), que «nos estableció en la paz».4 […]

Y puesto que la reconciliación encuentra una privilegiada expresión y un carácter más intenso en la Iglesia, ésta es en cierto modo «como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano»;5 es decir, el centro de irradiación de la unión de los hombres con Dios y de la unidad entre ellos, centro que, afirmándose gradualmente en el tiempo, se completará en la consumación de los siglos. […]

Corrección fraterna: estímulo a la santidad

Esta apertura a los demás, sostenida por la voluntad de comprensión y la capacidad de renuncia, asegurará, de manera estable y ordenada, la eficacia del acto de caridad mandado por el Señor, que es la corrección fraterna (cf. Mt 18, 15). Dado que esto último puede ser hecho por cualquier fiel con respecto a cualquier hermano en la fe, puede ser el medio normal de poner fin a muchas disensiones o de evitar que surjan.6 A su vez, exhorta a quien la practica a que se quite la viga del ojo (cf. Mt 7, 5), para que no se desvirtúe el orden de la corrección.7

Por consiguiente, la práctica de la corrección fraterna se resume en un principio de progreso hacia la santidad, única que puede darle a la reconciliación su plenitud; no sería una pacificación oportunista que enmascararía la peor de las enemistades,8 sino en la conversión interior y en el amor unificador en Cristo que de ella se deriva, y que se realiza principalmente en el sacramento de la Reconciliación, la Penitencia, por la cual los fieles «obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que hirieron pecando»,9 con tal que «este sacramento de salvación arraigue en la vida entera de los cristianos y los impulse a una entrega cada vez más fiel al servicio de Dios y de los hermanos».10

La cohesión eclesial en la diversidad de vocaciones

Sin embargo, «en la constitución del Cuerpo de Cristo está vigente la diversidad de miembros y oficios»,11 y esta diversidad provoca inevitables tensiones. Podemos verlas incluso entre los santos, pero «no aquellas que rompen la armonía y destruyen la caridad».12 ¿Cómo impedir que degeneren en divisiones? De esta misma diversidad de personas y funciones brota el principio firme de la cohesión eclesial. En efecto, un componente primordial e insustituible de esa diversidad son los pastores de la Iglesia, constituidos por Cristo como sus embajadores ante los demás fieles, dotados para ello de una autoridad que, transcendiendo las posiciones y opciones de los individuos, los unifica todos en la integridad del Evangelio, que es precisamente «el mensaje de la reconciliación» (2 Cor 5, 19). […]

Que los sagrados pastores, de la misma manera que representan visible y eminentemente al propio Cristo y ocupan su lugar,13 así también imiten e infundan en el pueblo de Dios el amor con el cual Él se inmoló: «Amó a su Iglesia y se entregó a sí mismo por ella» (cf. Ef 5, 25-26). Y que este renovado amor suyo sea un eficaz ejemplo para los fieles, en primer lugar para los sacerdotes y religiosos que hayan fracasado en las exigencias de su propio ministerio y su vocación, de suerte que todos en la Iglesia, con «un solo corazón y una sola alma» (cf. Hch 4, 32), se empeñen de nuevo «en la propagación del Evangelio de la paz» (cf. Ef 6, 15).

La Iglesia, nuestra madre, considera con tristeza la deserción de algunos de sus hijos elevados al sacerdocio ministerial o, de otro modo particular, consagrados al servicio de Dios y de los hermanos. Siente, no obstante, alivio y alegría en la generosa perseverancia de todos los que se han mantenido fieles a su compromiso con Cristo y con ella misma; y, sustentada y confortada por los méritos de esta multitud, desea transformar el dolor que le ha sido infligido en un amor que puede comprenderlo todo y, en Cristo, perdonarlo todo. ◊

Fragmentos de: SAN PABLO VI.

Paterna cum benevolentia, 8/12/1974.

Traducción: Heraldos del Evangelio.

Notas

1 TEODORETO DE CIRO. Interpret. Epist. II ad Cor.: PG 82, 411.

2 CONCILIO VATICANO II. Lumen gentium, n.º 7.

3 SAN AGUSTÍN DE HIPONA. Sermo 96, 7, 8: PL 38, 588.

4 SAN JERÓNIMO. In Epistolam ad Ephesios, 1, 2: PL 26, 504.

5 CONCILIO VATICANO II, op. cit., n.º 1.

6 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. II-II, q. 33, a. 4.

7 Cf. SAN BUENAVENTURA. In IV Sent., dist. 19, dub. 4.

8 Cf. SAN JERÓNIMO. Contra pelagianos, 2, 11: PL 23, 546.

9 CONCILIO VATICANO II, op. cit., n.º 11.

10 ORDO PENITENTIÆ. Prænotanda, n.º 7.

11 CONCILIO VATICANO II, op. cit., n.º 7.

12 SAN AGUSTÍN DE HIPONA. Enarrationes in Psalmos, 33, 19: PL 36, 318.

13 Cf. CONCILIO VATICANO II, op. cit., n.º 21.